丝路文学之光:唐代内迁粟特人的文学之路

时间:2023-04-24 16:25:04 来源:柠檬阅读网 本文已影响 人

龙成松

粟特人是一个历史悠久的民族,主要分布在中亚河中地区。早在张骞凿空西域以前,粟特地区便与中国有着广泛的联系。汉代粟特地区的城邦国家从属于其北方的康居,一直保持着与内地的使节联系。嚈哒征服康居之后,粟特地区城邦小国开始活跃在历史舞台,在中古史籍中常称之为“昭武九姓”,具体包括康国、安国、石国、史国、曹国、何国、米国、毕国、穆国、戊地(西安国)、火寻等,此外还有一些小国如东安国、乌那曷、拔汗那等。因为音译和多种对音的缘故,他们在史籍中的名称也颇有出入。

粟特人以善于经商著称,文献《唐会要》卷九十九“康国”条,称他们“利之所在,无所不至”。汉代以来,粟特商团在丝路沿线建立了众多的商业网点,形成了不少自足性很强的聚落①参考荣新江《中古中国与粟特文明》,北京:生活·读书·新知三联书店,2014年,第3-63页。。内迁粟特人很早就采用汉人姓氏,且多“以国为姓”,如康国后裔称康氏,安国后裔称安氏,米国后裔称米氏,等等。但也有随音译而歧义、争议的,比如火寻,或以为称花氏、贺氏,戊地或以为翟氏。从姓氏来判断粟特族裔是国内外粟特研究中经常采用的一种手段,虽然这一方法并不严密,但结合姓氏再综合其他一些文化要素来判断粟特族裔身份仍不失为一种可行的办法。

内迁粟特人经历了漫长而复杂的汉化过程,这主要是因为他们的形貌特征(如“高鼻深目”)和族群文化(聚落方式、宗教信仰、族内婚姻、仕宦特征等)存在很强的“封闭性”。学术界对于内迁粟特人的族群文化已经有较为丰硕的研究成果,但对于这个群体的文学情况关注并不多。高人雄教授曾对唐代昭武九姓胡裔的文学情况进行过介绍①高人雄:《汉唐西域文学研究》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2017年,第362-415页。,但主要是僧侣文学活动和戏剧文化,并未系统梳理相关史料。事实上,粟特族裔的文学成就并不突出,放到整个中古时期来观察也是如此,然而这一“消极史料”本身也有值得研究的价值。本文拟从三个方面考察他们的文学活动和成就。

粟特人因为独特的地理、语言优势,是佛教、景教、祆教、摩尼教等宗教传入中国内地的重要中介。他们一方面将西土宗教原典传入中土,另一方面也积极转译、纂述这些宗教典籍。因为有语言文化的交流,宗教典籍的转译成为宗教文学发生、兴盛的动因,这是内迁粟特族裔文学的重要组成部分。

内迁粟特高僧多通“五明”,所以在传播佛教等西土宗教上也有特殊的吸引力。为了传播宗教精神,传译宗教经典,他们需要不断学习汉语,这成为他们了解汉文学特点的契机。当然,语言的学习和精进过程比较复杂,我们现在看到一些进入内地的西域高僧的译经,在文章体制、语言风格上都已经非常纯熟,是长期熏习、习得的结果。如东晋时西域高僧帛尸梨蜜多:“性高简,不学晋语。每与诸公言论,虽因传译,而神领意解,尽其传致,以为自然纵拔,非常情所测也。”②(唐)智昇撰,富世平点校:《开元释教录》卷3,北京:中华书局,2018年,第170页。他流连于当时名士宾席,名望显重,但并不通汉语,参与讨论还需要翻译,很难说在汉文学中能有所作为。而同为东晋的高僧瞿昙僧伽提婆,能“手执梵文,口宣晋语。去华存实,务尽义本”③(唐)智昇撰,富世平点校:《开元释教录》卷3,北京:中华书局,2018年,第183页。,语言修养已经较高。这些高僧学语材料,证明他们日后汉文学的熏习也是经历了渐变过程的。在熟练掌握了汉语之后,很多高僧不仅能主持翻译佛典,还能参与佛学辩难,其中也包括粟特高僧。如释吉藏,俗姓安,本安国人,“至年十九,处众覆述,精辩锋游,酬接时彦,绰有余美,进誉扬邑,有光学众。具戒之后,声闻转高。陈桂阳王钦其风采,吐纳义旨,钦味奉之”④(唐)道宣著,郭绍林点校:《续高僧转》卷11,北京:中华书局:2014年,第392页、第395页。。吉藏的佛学在陈、隋、唐之际,得到了上层统治集团的青睐,与他过人的汉语才华密不可分,传中记录隋齐王杨暕召集的一次辩论:

京辇英彦,相从前后,六十余人,并已陷折前锋,令名自著者,皆来总集。藏为论主,命章陈曰:“以有怯之心,登无畏之座;

用木讷之口,释解颐之谈。”如此数百句。王顾学士傅德充曰:“曾未延锋御寇,止如向述,恐罕追斯踪。”充曰:“动言成论,验之今日。”王及僚友,同叹称美。时沙门僧粲自号“三国论师”,雄辩河倾,吐言折角,最先征问。往还四十余番,藏对引飞激,注赡滔然,兼之间施体貌,词采铺发,合席变情,赧然而退。⑤(唐)道宣著,郭绍林点校:《续高僧转》卷11,北京:中华书局,2014年,第393-394页。

这次谈论颇有魏晋清谈的风流遗韵,但经过南朝的玄、佛合流,此番所论应该不仅仅是佛教义理了。吉藏的弟子智凯也是安国胡人,早年禀赋奇异,曾得大诗人江总赞誉。他从佛学而“专习子史、今古集传”⑥(唐)道宣著,郭绍林点校:《续高僧传》卷31,北京:中华书局,2014年,第1260页。,事实上开启了文学之路。胡适称智凯此举是“文匠搜集典故,摘抄名句的法子”,“‘獭祭’的法门”①胡适:《白话文学史》,合肥:安徽人民出版社,2019年,第116页。。还有学者认为智凯习子史是以中国传统文化为载体,为佛教仪式文学本土化滋乳之用②李小荣:《汉译佛典文体及其影响研究》,上海:上海古籍出版社,2010年,第554页。。

粟特高僧的文学成就集中表现在他们的译经成果上,典型的例子就是被称为“华严三祖”的康法藏。他曾参与玄奘的译场,“后因笔受、证义、润文见识不同而出译场。至天后朝,传译首登其数。实叉难陀赍《华严》梵夹至,同义净、复礼译出新经。又于义净译场,与胜庄、大仪证义”③(唐)道宣著,郭绍林点校:《续高僧传》卷5,北京:中华书局,2014年,第89页。。他不仅是语言大师、翻经大德,同时也是著名的宗教思想家,其传中说:“藏本资西胤,雅善梵言,生寓东华,精详汉字,故初承日照,则高山擅价;

后从喜学,则至海腾功,得以备询西宗,增衍东美。拔乎十德之萃,撷其九会之芳。”④崔致远:《唐大荐福寺故寺主翻经大德法藏和尚传》,《大正新修大藏经》第50册,台北:新文丰出版公司,1983年,第282页。其学在中、日、韩皆有深远影响,今人皆目之为华严大师,论者认为:“法藏佛教思想表现出的哲学理论思维是中国佛教各宗派中最高的,堪称中国佛教理论思维的顶峰。”⑤方立天:《法藏评传》,北京:京华出版社,1995年,第4页。

同样因玄奘译场而集的粟特高僧灵辩,在佛经翻译、佛学阐扬、文学创作方面也有不俗的表现。据《佛道论衡》卷丁载:

灵辩姓安氏,襄阳人也。其先西域古族,晋中朝时,徙居长安白鹿原。永嘉末又南迁,因家于襄阳。……年十五出家,听习三论、大乘诸经,究极幽微,尤长白黑。……每至辩波腾迅,词芒洒落,又如河箭飞流,月弦扬彩。永徽年中,暂游东都,声驰天阙。寻奉敕住大慈恩寺,仍被追入内论义,前后与道士李荣等亟经往复。灵辩肃对宸严,纵敷雄辩,神气高迈,精彩抑扬。望敌摧锋,前无强阵,嘲戏间发,滑稽余裕,频解圣颐,每延优奖。⑥(唐)道宣撰,刘林魁注:《集古今佛道论衡校注》卷丁,北京:中华书局,2018年,第313页。据校注,“西域古族”,另有多个版本作“胡族”。

襄阳为中古时期粟特人的重要聚落之一。朱雷先生曾考姑臧、长安、襄阳三地之间有由粟特胡商作为“互市”的贸易网络⑦参见朱雷《敦煌吐鲁番文书论丛》,兰州:甘肃人民出版社,2000年,第327-336页。。荣新江先生又补充了《续高僧传》中智嶷(康国粟特人)、康绚等案例⑧荣新江:《中古中国与粟特文明》,北京:生活·读书·新知三联书店,2014年,第49-51页。。他们都没有注意到这一条材料。龙朔三年(663)四月、六月,佛、道前后论辩于蓬莱宫,灵辩与道士姚义玄、李荣等辩难。后面一次尤为精彩,都收录于《集古今佛道论衡》中。有意思的是,灵辩的辩难“嘲戏间发,滑稽余裕”,他还作了嘲谑诗七首,这也反映了他的滑稽才学。垂拱末年,灵辩曾进入释地婆诃罗译场,参与译《大乘显识经》《大乘五蕴论》等佛典。

敦煌作为中西交通的孔道,是粟特人聚落的集中之地。敦煌粟特人与佛教也有密切联系,他们当中出现了一批高僧,并在文学创作方面表现出了卓著的成就。如释法镜,本姓曹氏,为归义军时期沙州敦煌僧人。早年在敦煌开元寺出家,后随译经大师吴法成学习经论,敦煌遗书中有他跟随法成学习的《瑜伽随听手镜记》等多个卷子。作为张氏归义军治下的高僧代表,法镜在大中年间率沙州僧团入京讲论,得到唐宣宗的接见,并在长安勘正佛典,授河西管内京城讲论临坛供奉大德称号,后返回敦煌,继承吴法成讲经事业。唐僖宗中和三年(883)法镜卒,敦煌高僧悟真为其撰邈真赞。法镜在归义军文坛上具有崇高地位,为与悟真齐名。与法镜同为吴法成弟子的康恒安,也是归义军时期著名的粟特高僧。他曾担任敦煌灵图寺知藏(管理佛经典籍),编成《灵图寺藏吴和尚经论目录》。咸通年间,他与时敦煌县令宋智岳奉张议潮之命入京,中和年间升任河西节度门徒兼摄门法师。康恒安擅长书法,名声卓然,留下了众多的书法题记。据P.2854《释门文范》,收录国忌行香文、亡文、杂回向文、发愿文等多篇,文书背后有七处康恒安签署,学者认为这可能是他收藏或创作的作品,作为范文成为当时佛教活动中仿效的文体。另外,他与悟真合作撰、书了多篇邈真赞,P.3770《悟真文集》也有多处康恒安签署,所以学者认为他是敦煌都僧统悟真的得力助手①参见郑炳林《唐五代敦煌的粟特人与佛教》,《敦煌研究》1997年第2期。。敦煌文献所见粟特僧尼,有文学活动记录者也不在少数。如沙州大乘寺的曹法律尼,为曹议金侄女,获临坛赐紫大德称号,其邈真赞称:“训门徒之子弟,大习玄风;

诱时辈之缁流,尽怀高操。登坛秉义,词辩与海口争驰。不对来人,端贞乃冰清月皎。”②郑炳林、郑怡楠辑释:《敦煌碑铭赞辑释》(增订本),上海:上海古籍出版社,2019年,第926页。

敦煌文书中还保存了不少唐代“三夷教”(祆教、摩尼教、景教)经典文献,不少与粟特人有关。粟特人不仅是“三夷教”的主要信众,也是传播和译介“三夷教”的中坚力量。为了适应入唐传教的需要,以粟特人为代表的西域胡人,他们一方面用粟特文、叙利亚文、摩尼文等文字转录了不少“三夷教”经典,另一方面也用汉文纂述了一些“三夷教”典籍。如国家图书馆藏北敦00256 号写卷《摩尼教残经》,以明使摩尼与弟子阿驮的对话形式,叙述光明众神与黑暗魔王之间的斗争,宣扬光明的特性和高尚品质。虽然是宣扬摩尼教的教义,但多借助佛教词汇。张广达先生认为:“摩尼教经师在假借佛教术语和名词上做到了极尽移花接木之能事,又善于保持摩尼教教义的个性。”③张广达:《文本、图像与文化流传》,桂林:广西师范大学出版社,2008年,第295-348页。这个作品文字流畅,叙述生动,修辞繁富,表明译者对于汉文的极高水平。张广达先生认为,该经的译者应出自伊朗东北部的摩尼教团。虽然与粟特人没有关系,但摩尼教从这里传播出去,粟特地区和粟特人是关键的过渡地和中间桥梁。另外一部汉文摩尼教经典《下部赞》,则是摩尼信徒礼神、行祭、斋戒、忏悔、悼亡等所使用的赞美诗,韵散结合,主体为七言诗1254句。据写本上信息和学者研究,敦煌《下部赞》是鄜州僧智带到敦煌,此外在吐鲁番也发现若干《下部赞》残篇,其教团信徒的主体应该是粟特人、回鹘人,也包括汉人④参考姚崇新、王媛媛、陈怀宇《敦煌三夷教与中古社会》,兰州:甘肃教育出版社,2013年,第272-275页。又参见荣新江、史睿主编《吐鲁番出土文献散录》,北京:中华书局,2021年,第308-310页。。汉人的存在应该也是这部宏大的经典能转移成功的关键,这为我们了解当时胡、汉文学交往提供的观察的角度。

除了摩尼教之外,景教与粟特人也有密切关系。景教在粟特地区的传播,可以追溯到公元6世纪至8世纪,内迁粟特人也是景教的重要信众⑤参考葛承雍《唐代长安一个粟特家庭的景教信仰》,《历史研究》2001年第3期。。敦煌也出土了多件汉文景教宗教文献,如《大秦景教宣元本经》,学者认为是在华景教徒自撰文献,其读者是中国信徒⑥参考林悟殊《唐代景教再研究》,北京:中国社会科学出版社,2003年,第175-185页。。洛阳出土景教经幢⑦参见葛承雍主编《景教遗珍——洛阳新出唐代景教经幢研究》,北京:文物出版社,2009年。,上刻有《大秦景教宣元至本经》,与敦煌本同源。据经幢上的信息,这件经幢是元和九安氏太夫人的族人联合当地的景教教团共同建立在她的墓前的。从题名看,这个教团中很多人都是粟特人。另外一件景教文献《志玄安乐经》,林悟殊先生认为这是一个编撰作品,不是译本①林悟殊:《中古三夷教辨证》,北京:中华书局,2005年,第170-199页。。该作品文字多四、六句,且多用譬喻,受到当时唐代骈文的影响很深。如“如水中月,以水渴故,不生影像”;

“如草中火,以草湿故,不见光明”;

“譬如空山,所有林木,敷条散叶,布影垂阴。然此山林,不求鸟兽,一切鸟兽,自来栖集。又如大海,所有水泉,广大无涯,深睿不测,然此海水,不求鳞介,一切鳞介,自住其中。含生有缘,求安乐者,亦复如是。”有学者称之为“一切景教文献中文字最美丽的,是唐代翻译文学中的一朵奇葩”②陈增辉:《敦煌景教文献〈志玄安乐经〉考释》,载敦煌文物研究所编《1983年全国敦煌学术讨论会文集文史·遗书编》,兰州:甘肃人民出版社,1987年,第379页。。其作者一般认为是唐德宗时期的景教徒景净,即《大唐景教流行中国碑》的作者。景净是唐代景教译经大德,为波斯人。从景教经幢和景教碑可知,他的译场中应该也有不少粟特人。

沿着丝路内迁的粟特人及其后裔,熏习汉文化以后逐渐踏上汉文学之路,加入到汉语诗文的创作中。他们整体的成就虽然并不突出,但在璀璨的汉语文坛留下了自己的光芒。早在北朝时期,内迁粟特人的诗文就引起了学者的注意。如南齐粟特胡僧康宝月,曾为齐竟陵王萧子良文学集团中人,存《估客乐》等诗。钟嵘《诗品》将其与帛道猷同列下品中,并评说:“康、帛二胡,亦有清句。”③曹旭:《诗品集注》(增订本),上海:上海古籍出版社,2011年,第560页。隋唐时期,内迁粟特人及其后裔在汉语诗文领域更加活跃,并且在一些领域颇有建树。据历代官、私书目,有不少粟特族裔有著述,如康希铣家族多人有别集,或编纂总集,笔者此前已有考述④龙成松:《唐代粟特族裔会稽康氏家族考论》,《新疆大学学报(哲学·人文社会科学版)》2017年第3期。。此外,《新唐书·艺文志》著录《康玄辩集》十卷,不传。又康軿有《剧谈录》二卷,鲁迅称其“选事则新颖,行文则逶迤,固仍以传奇为骨者”⑤鲁迅:《中国小说史略》,上海:上海古籍出版社,2019年,第68页。。当代学者评价亦高,李剑国先生论曰:“此作异于杂史笔记者,乃在多述神怪奇异。……文字虽尚雅洁,寡雕丽之词,要亦多所摹画,生动可观,以传奇为骨。叙事最佳者,乃述侠客勇士,不落窠臼,新意颇出。若论唐世豪侠,本书不可不观焉。”⑥李剑国:《唐五代志怪传奇叙录》,天津:南开大学出版社,1993年,第948页。康軿另有《九华杂编》十五卷,已佚。

从传世文献来看,唐代有诗、文传世的粟特文人并不少。诗歌方面,代表的诗人如唐初的康庭芝,有《望月有怀》诗:

天使下西楼,含光万里秋。台前似挂镜,帘外如悬钩。

张尹将眉学,班姬取扇俦。佳期应借问,为报大刀头。⑦《全唐诗》卷113,北京:中华书局,1980年,第1151页。

康廷芝,一作康庭芝、康庭之、康定之,其生卒、籍贯不详,《全唐文》另存其《对求邻壁光判》等判文五道。据《唐摭言》“乡贡”条:“光宅元年闰七月二十四日,刘廷奇重试下十六人,内康庭芝一人。”①(五代)王定保撰,阳羡生校点:《唐摭言》卷1,上海:上海古籍出版社,2012年,第5页。《国秀集》收录其上诗,《郎官石柱题名》祠部员外郎下亦载其名。据这些信息,可以简单勾勒其官历。从他和杜审言、沈佺期等人唱和的情况来看,应该颇有文名。另外,《康庭兰墓志》(见后文),其人“雅重文艺”“耽于禅宗”,春秋六十有五,开元廿八年(740)终于东都温柔里之私,时间与康庭芝相符,二人名字命名也有关,不知是否是兄弟,附此待考。

盛唐时期的康造,与会稽康希铣家族有密切关系。释僧皎然曾与之交往,在湖州时赠诗有六首之多。其中《遥和康录事、李侍御萼小寒食夜重集康氏园林》《夜过康录事造会兄弟》都说康造兄弟都能诗。大历九年(774)颜真卿、陆羽等十八人作《竹山连句题潘氏书堂》,康造亦预盛会,留下“风来似秋兴,花发胜河阳”一联。值得注意的是,康造虽然是久居江南、深于汉化的粟特后裔,但他身上的胡族遗迹仍然可寻。皎然有《桃花石枕歌送安吉康丞》诗,《序》云:“安吉,古桃州也,今为吴兴右邑,士遐副焉。于南山获桃花石,异而重之,珍于席上。士退将赴京师,故帅诗人以君所宝之物,高歌赠行。”②《全唐诗》卷821,北京:中华书局,1980年,第9261页。另外还有一首《桃花石枕歌赠康从事》诗。据两首诗意,康造为安吉丞的时候采得桃花石,琢磨成为枕头。据《唐本草》《南海药谱》《本草衍义》等书记载,为一种类似紫石英的宝石。康造爱宝重宝、擅长鉴宝赏宝,皎然诗“至宝由来览者稀,今君独鉴应欲惜,何辞售与章天真,幸得提携近玉人”几句至为明显。这些特点与中古时期的胡人颇有相似之处,类似的故事在《太平广记》中多载之。康造的同族康元瑰,曾获司命君赠天帝流华宝爵,后为胡人鉴别,事见《仙传拾遗》。唐人诗中写宝物者多与胡人有关。皎然或于康造胡族身份早有察觉,故表出鉴宝一段逸事。

五代时期泉州诗人康仁杰③按:康仁杰之姓,《诗话总龟》作“唐”,《全唐诗》作“庸”,皆误。又其为泉州人,《诗话总龟》误为“全州”,亦误。考证参见陈尚君《唐代文学丛考》,北京:中国社会科学出版社,1997年,第171-183页。,也是粟特康国人。泉州为海上思路的重镇,是中古时期粟特人在南方的重要聚集地。康仁杰闻名于南唐,少时为僧,后陈德诚勉令入仕;

又得陈洪举荐官鄂州文学、溧阳主簿,至汾阳令。其本传云“喜儒学,颇自励”,人称之“诗中苦吟者”,“性循素俭,门无诗谒,其所进待乃儒生名士,吟噱终日,曾不少怠,晚年弥苦其志”④《南唐书》卷14,北京:中华书局,1985年,第98页。。本传还记载了他赠池阳守陈德诚诗句“红旆渡江霞蘸水,青蛇出匣雪侵衣”,题《升元阁》句“云散便凝千里望,日斜长占半城阴”。

五代时期后蜀安守范,为粟特安国后裔。他曾游天台禅院,并与杨鼎夫等人联句,事见《野人闲话》。安守范父安思谦,史载为并州人,“幼事(孟)知祥于太原,以勤恪闻”⑤(宋)路振:《九国志》卷7,收入《二十五别史》,济南:齐鲁书社,2000年,第89页。,后从孟入蜀。并州是中古粟特人活跃的主要地区之一,也是沙陀李克用的根据地。沙陀在族源上与粟特本有密切关系。

除了上面所述,唐代有诗存世的粟特诗人还有康翊仁、康道、康骈等。此外,从唐人的一些唱和中可以看到一些粟特人长于诗歌。如张九龄的《眉州康司马挽歌词》:“家受专门学,人称入室贤。刘桢徒有气,管辂独无年。谪去长沙国,魂归京兆阡。从兹匣中剑,埋没罢冲天。”⑥熊飞:《张九龄集校注》,北京:中华书局,2007年,第351页。此康司马不详何,但从姓氏“康”可知为粟特康国后裔。他家有“专门学”,应该是文学之家。又如贾岛《送康秀才》诗:“俱为落第年,相识落花前。酒泻两三盏,诗吟十数篇。”①《全唐诗》卷573,北京:中华书局,1980年,第6674页。此康秀才与贾岛同时科考落第,亦长于作诗。

诗歌之外,唐代粟特人及其后裔的各类文章也有作品传世。如盛唐时期康子玉有《瓜赋》《神蓍赋》(以“天生神物,用配灵照”为韵)②按敬括有同题赋,据此可知此赋当为省试时作。敬括开元二十五年(737)进士,康子玉的活动时间也据此可知。。文宗朝时期的康僚,存《汉武帝重见李夫人赋》(以“神仙异术,变化通灵”为韵)《日中乌赋》(以“辉光映出,栖迹中在”为韵)。据孙樵撰《康僚墓志》:“幼嗜书,及冠,能属辞。尤攻四六文章,援毫立成,清媚新峭,学者无能如。自宣城来长安,三举进士登上第,是岁会昌元年也。其年冬得博学宏词,授秘书省正字。”③《全唐文》卷795,北京:中华书局,1983年,第8339页。其赋作为省试时作。除了赋,序、记文体,唐代粟特族裔文人也留下了一些精彩的作品,如大历年间康仲熊来到睦州,留下了《陪遂安封明府游灵岩瀑布记》一文并书法刻石,为欧阳修所称赏。

唐五代时期米崇吉有《胡曾咏史诗续序》④按:注胡曾《咏史诗》的米崇吉,一般认为是唐五代到宋初人。另外西夏国有一位叫米崇吉的人,官至西夏首都中兴府府尹,曾出使金国。《金史》卷61《交聘表》金世宗大定二十五年(1185)“十一月丙申,夏国以车驾还京,贺尊安使御史大夫李崇懿、中兴尹米崇吉、押进匦匣使李嗣卿等朝见。”(《金史》,北京:中华书局,1975年,第1444-1445页。),其中说道:“余非士族,迹本和门。……近代前进士胡公名曾,著《咏史律诗》一百五十律一百五十篇,分为三卷。余自丱岁以来,备尝讽诵。可为是非罔坠,褒贬合仪。酷究佳篇,实深降叹。管窥天而智小,蠡测海而理乖。敢课颛愚,逐篇评解。用显前贤之旨,粗裨当代之闻。取诮高明,庶几奉古云尔。”⑤陈尚君:《全唐文补编》,北京:中华书局,2005年,第1022页。今存宋抄《胡曾咏史诗》三卷,署“邵阳叟陈盖注诗”“京兆郡米崇吉评注并续序”⑥收入《四部丛刊三编》,据赵望秦先生考证,米崇吉为唐末人,此书刊于南宋孝宗时,参见《胡曾〈咏史诗〉注本考索》,《中华文史论丛》第75辑,上海:上海古籍出版社,2004年,第217-232页。。张政烺先生认为:“米氏乃西域米国归化人,即昭武九姓之一。崇吉盖胡兵之子弟。故云‘余非士族,迹本和门’”⑦张政烺:《讲史与咏史诗》,收入《张政烺文史论集》,北京:中华书局,2004年,第119页。。“和门”即军营之门。唐代粟特族裔多编籍部伍,米崇吉能以武人而从事文学,比较罕见⑧葛承雍先生也认为米崇吉是“入居长安汉化很深的移民后代”,参见《西安、洛阳唐两京出土景教石刻比较研究》,《文史哲》2009年第2期。。《诗集》中所存米崇吉的序、评,是唐五代粟特胡族罕见的文学批评资料。

值得注意的是,中古时期内迁粟特人在音乐文学方面具有卓越的表现。粟特人以擅长乐舞著称,“好歌舞于道”。粟特音乐对北朝隋唐音乐影响深远。隋唐燕乐十部伎中,《安国伎》《康国伎》为粟特乐,另外《高昌伎》《龟兹伎》《疏勒伎》,与粟特乐关系密切。唐代不少音乐家出身粟特族,杨荫浏先生在曾列举众多⑨杨荫浏:《中国古代音乐史稿》,北京:人民音乐出版社,1981年,第239-244页。,冯承钧先生亦指出唐代《教坊记》中《何满子》《康老子》《曹大子》《安公子》等曲名,皆以粟特姓为名⑩冯承钧:《西域南海史地考证论著汇辑》,北京:中华书局,1957年,第176-183页。。唐代一些著名文人与粟特音乐家有密切的交往,如盛唐时期李颀与安万善,中唐时期刘禹锡、白居易、元稹与米嘉荣、曹纲、何满等交往,并著之于诗文。不仅如此,唐代一些音乐文学形态,也跟粟特人有密切关系,如“合生”。据《武平一传》载:

后宴两仪殿,帝命后兄光禄少卿婴监酒,婴滑稽敏给,诏学士嘲之,婴能抗数人。酒酣,胡人袜子、何懿等唱“合生”,歌言浅秽,因倨肆,欲夺司农少卿宋廷瑜赐鱼。平一上书谏曰:“……伏见胡乐施于声律,本备四夷之数,比来日益流宕,异曲新声,哀思淫溺。始自王公,稍及闾巷,妖伎胡人、街童市子,或言妃主情貌,或列王公名质,咏歌蹈舞,号曰‘合生’。”①《新唐书》卷119,北京:中华书局,1975年,第4295页。

唐代“合生”被后世有学者将其视为院本杂剧之起源,在中国文学史上意义重大。唐宋时期“合生”的演变前人研究颇详,但争议也多②参见刘晓明《合生与唐宋伎艺》,《文学遗产》2006年第2期。。但这里的“合生”是一种表演艺术,歌舞并重,带有民间色彩。任半塘先生认为:“(合生)要皆由胡人编之、演之,尚非当时国风与国伎中之所固有也。”③任半塘:《唐戏弄》,上海:上海古籍出版社,2006年,第272页。

与胡乐直接相关,粟特人的在音乐文学领域的创作也有迹可循。透过一些线索,我们知道粟特人对音乐相关的文体似乎有很好的掌握,也获得了同时人的认可。如粟特人康洽,前人已申明④陈寅恪:《金明馆丛稿初编》,北京:生活·读书·新知三联书店,2001年,第315—318页。。他以乐府鸣于当时,李颀《送康洽入京进乐府歌》中说“新诗乐府唱堪愁,御妓应传鳷鹊楼”,其乐府动人,传唱御前。康洽“入京进乐府”大概是献乐府歌诗。李端《赠康洽》中提到“同时献赋人皆尽,共壁题诗君独在”,不论他献赋经历是否真实,他能诗应该是肯定的,可惜的是他本人没有留下只言片语。谢海平认为:“在文学上有此造诣,诚异数也。”⑤谢海平:《唐代诗人与在华外国人之文字交》,台北:文史哲出版社,1981年,第15页。

该文的研究意义主要有以下两个方面:第一,《指南》将大学英语教学目标分为基础、提高、发展三个等级[9]。因此,作为学生,该文的数据化计算将为其根据自身能力,选择适合自己的英文文本读写刊物,以满足其各自不同层次需求;

作为教师,可以根据该文计算数据,针对不同学生群体,对教材和授课方式进行选择,因材施教。第二,面对当下各大高校大学英语转型的争议,该文的量化研究将为其提供客观性的数据化支撑,为解决大学英语是否要以通用英语还是通用学术英语为主提供依据,并且为将来大学英语教材的修订和研发提供参考。

五代末至宋初有一位米姓都知,其诗名也多得同时人称赏。《南部新书》卷癸载:

有米都知者,伶人也,善骚雅,有道之士。故西枢王公朴尝爱其警策云:“小旗村店酒,微雨野塘花。”梁补阙亦赠其诗云:“供奉三朝四十年,圣时流落发衰残。贪将乐府歌明代,不把清吟换好官。”

“都知”是唐代教坊乐官,一般是乐艺娴熟者为之。米都知生活的时代,前人颇有争议⑥米都知生活年代的争议,与“梁补阙”其人有关。岑仲勉《读全唐诗札记》推测梁补阙为唐梁肃,但其后陈尚君详考“梁补阙”为梁周翰,五代末北宋初人,《宋史》有传(见《〈全唐诗〉误收诗考》,《文史》第二十四辑),学者多从之。但近来又有学者有异说,如李玫《米都知与米嘉荣相关三事考》(《文艺研究》2016年第8期),但其说似牵强。按“都知”一官,据《北里志》仍具有鲜明的民间性质,其演变为朝中教坊官(“供奉”),应当在晚唐五代以后。梁肃为盛、中唐之际人物,此时的教坊官员尚未见“都知”一职。。他长于诗歌(“善骚雅”),在朝中四十年作品不少(“贪”字可见),主要的作品应该就是乐诗(“乐府”)。他留下的诗句似乎当得上“清吟”的赞许,但还不能见全貌。

晚唐的康骈,留下的《广谪仙怨》词,或许还能看出粟特文人在音乐文学领域的创造力。康骈在自己的《剧谈录》中,详细交代了自己作此词的经过,从中可以看出康骈本人的在音乐和文学方面的修养。在宋代词坛,我们还能看到不少族源可以追溯至粟特的词家,可以说是粟特人在音乐文学领域的“余响”。

传世文献之外,敦煌写卷和出土墓志中也有不少粟特人的文学资料。敦煌写卷与粟特人相关的宗教文学作品上文已论及,此外还有一些粟特乐舞、曲辞遗迹,如《苏莫遮》《剑器》等,这些内容也可以视为粟特文学外围材料。此外,敦煌写卷中还有一些粟特族裔的诗文作品,如安雅的《王昭君》诗,有多个写本存世,有重要的研究价值,笔者已有考论①龙成松:《敦煌写卷安雅〈王昭君〉考论》,《敦煌研究》2020年第2期。。另外还有一些作品也能窥见他们的文学修养,比如P.4638 中的曹良才邈真赞,为归义军节度使曹议金之长兄,文中说他:“年芳小俊,英灵雄勇而出群;

弱冠之秋,从戎东征而西伐。挥戈塞表,狼烟怗静于沙场;

抚剑临边,只是输诚而向国。威宣白起,机运张良;

七德光标,六奇在念。故德(得)儒宗独步,裁诗而满树花开;

指砚题文,动笔乃碧霄雾散。”②郑炳林、郑怡楠辑释:《敦煌碑铭赞辑释》(增订本),上海:上海古籍出版社,2019年,第647页。又如P.3885诗文丛抄写卷,有《前大斗军使将军康太和书与吐蕃赞普》③陈尚君:《全唐文补编》,北京:中华书局,2005年,第420页。,就是一篇难得的粟特人创作的作品,有学者认为这是他“给进犯河陇的吐蕃赞普赤德祖赞写了一封调侃意味极浓的挑战信”④雷闻:《凉州与长安之间——新见〈唐故左羽林军大将军康太和墓志〉考释》,《河北师范大学学报(哲学社会科学版)》2020年5期。。虽然这样的作品并不多,但也为我们观察粟特族裔文学提供了新的角度。

新出墓志是粟特人文学的又一大宝库。墓志不仅是人物生平资料的重要载体,也是作家展现文才的一个重要文体。新出墓志中有不少关于粟特人的文学资料,具体表现在两个方面:一是保留了他们从事文学活动的记录,二是发现了不少由粟特族裔文人创作(撰、书)的墓志作品。墓志材料具有多重性质,比如围绕墓志撰写的社会关系,墓志文的文学性,墓志内容展现的历史性,等等。这些材料可以弥补传世文献中粟特族裔文学资料零散、断裂的遗憾。在文学活动资料的保存方面,新出墓志的价值非常突出。唐以前内迁粟特人在文艺方面的表现十分少见,他们更多是从事商业活动和武职相关的活动。但入唐之后,经过数代的汉化历程,他们在文艺领域开始崭露头角。透过一些可确定是粟特人的墓志,我可以窥见他们文学方面的表现。然而也需要注意,墓志记录往往有程式化的问题,如元象元年(538)《安威墓志》:“其先,西域安德国人也。氏族之兴,出于西域,帝酷之苗裔。……囗诗书,悦礼乐,玩戎道,习游园。皎然独称,不以荣利动心。”⑤贾振林编:《文化安丰》,郑州:大象出版社,2011年,第162-163页。安同官镇远将军步兵校尉武威太守,其家人多为武官。所谓诗书礼乐之好,更多是一种模式化的描述。又如永淳元年(682)《康留买墓志》:

倾意气以接权豪,怀功名而重书剑。皇家受匈奴背德,负地险以傲灵诛,悖天长而悉惠化。召遂投觚出将,振甲临戎。……扫鸡林而舍遗卵,觜距无施;

穷瀚海而斩巨鳌,郡飞自息。献捷京师,诏受游击将军。⑥吴钢主编:《全唐文补遗》第三辑,西安:三秦出版社,1996年,第453页。

永徽四年(653)《安延墓志》中说墓主“不畴弓矢,百中之妙逸群;

无意诗书,四始之义宏达。”①吴钢主编:《全唐文补遗》第四辑,西安:三秦出版社,1997年,第328页。这里面所谓“书剑”“诗书”,未必就确指墓主在文艺方面有很好的修养,文武双全,可能是托文者谀墓之举。

但在一些粟特人墓志中特别点出墓主重视文艺,其中当有真实成分,这是我们了解粟特人文学熏习的重要信息。如万岁通天元年(696)《处士康文通墓志》:“修身践言,非礼不动。温厚谦让,唯义而行。于是晦迹丘园,留心坟籍。……讲习诗礼,敦劝子孙。”②吴钢主编:《全唐文补遗》第九辑,西安:三秦出版社,2007年,第436-437页。研究者认为康文通“已经是彻底汉化的粟特后裔……的墓葬中表现的文化色彩,也基本上是典型的唐朝文化”③荣新江:《中古中国与粟特文明》,北京:生活·读书·新知三联书店,2014年,第35-36页。。随着内迁时间的增长,一些粟特后裔的操行已接近了典型的中国传统文人,这在神龙元年(705)《安令节墓志铭》中表现得很鲜明:

禀谆和以为人,含神爽以为用;

在家为孝子,在国为忠臣;

于乡党而则恂恂,于富贵而不汲汲;

谐大隐语朝市,笑独行于山林,斯则安君见之矣。……处长安游侠之窟,深鄙末流;

出京兆礼教之门,雅好儒业。温良泛爱之德,振人趋急之心,固以发自冥机,关诸天性者矣。……闻北阮之居,接南邻之第。翟门引客,不空文举之座;

孙馆延才,还置当时之驿。④吴钢主编:《全唐文补遗》第三辑,西安:三秦出版社,1996年,第36-37页。

看到这样的描写,我们还以为墓主是儒林模范,文苑盛流,自然不会在意“先武威姑臧人,出自安息国”的出身,也不会在乎其祖上“武人贞吉,智果为毅”的家风了。这样的例子在墓志中并不少,又如开元廿八年(740)《康庭兰墓志》:

公行惟乐善,性实谦冲。虽忝戎班,而雅重文艺。闺门邕睦,容范可观。六籍播于囗田,百氏包于辩囿。既于晚岁,耽思禅宗。勇施磬于珍财,慧解穷于法要。冥冥舟壑,同舍筏而不留;

袅袅风林,与焚芝而共陨。⑤吴钢主编:《全唐文补遗》第四辑,西安:三秦出版社,1997年,第438页。

墓志特别强调康庭兰“虽忝戎班,而雅重文艺”,是有意彰显其人这方面的修为。康氏晚年“耽于禅宗”,可见对汉文化理解之深入。粟特人虽然一向以武功显著,但在德行修养方面直逼传统文人,所以引出他们对文艺的重视,也是可能的。在一些墓志中,记载了墓主逍遥林泉、雅好文艺的志趣,这跟中国传统文人有契合之处。说明在精神深处,他们对汉文化观念有共鸣。

出土墓志中也揭示了一些粟特后裔家学、文学熏习以及仕宦、婚姻、交游方面的情况,可以窥见他们文学成就的积累过程。如咸亨元年(670)《康敬本墓志》中记载:

君讳敬本,字延宗。康居人也。……曾祖默,周甘州大中正。祖仁,隋上柱国、左骁卫三川府鹰扬郎将。……以贞观年中,乡贡光国,射策高第,授文林郎,寻除忠州清水县尉,改授豳州三水县尉。两造甄囗,囗囗备举。官不留辜,行无冤滞,迁上台司礼主事。清览要枢,仙关总辖。君爰松表性,指水濯心。侧鸡香而含芬,陪雀囗而为囗。司成硕学,就释十翼之徵;

弘文大儒,询明六义之奥。囗囗绚彩,笔海澄漪。耸邓林之翘幹,湛亹波尔积翠。⑥吴钢主编:《全唐文补遗》第二辑,西安:三秦出版社,1995年,第234页。

康敬本曾祖为甘州大中正,反映了他的家族早期胡人聚落的特征。康敬本族人的墓志也有出土,如其叔陪戎副尉康武通①吴钢主编:《全唐文补遗》第二辑,西安:三秦出版社,1995年,第243页。。其家族的部族文化遗存还十分浓郁,但康敬本已经孕育着汉文化的转向。他不仅走上了汉人的科举道路,而且成为“司礼主事”,俨然成为礼法之士。墓志中还说他:“司成硕学,就释十翼之徵;

弘文大儒,询明六义之奥。”关于这点,我们引入另外两个人的事迹就清楚了。据《盖蕃墓志》:

府君讳蕃,字希陈,鲁郡泗水人。……尤精王《易》。幼孤,事兄嫂甚谨,乡邑称之。……洛中后进李大师、康敬本等,并专门受业。其后咸以经术知名。而子畅不弃士林者,实资过庭之训也。②吴钢主编:《全唐文补遗》第一辑,西安:三秦出版社,1994年,第64页。

盖蕃为唐初一位《易》学家,而康敬本正好就是他的学生。康敬本墓志中所谓“司成硕学,就释十翼之徵”正是从盖蕃受学《易》的注脚。盖蕃之子盖畅墓志也出土,墓志中说其家“以经业相传”③吴钢主编:《全唐文补遗》第一辑,西安:三秦出版社,1994年,第351-352页。,可见这是一个《易》学世家。盖蕃墓志中的李大师,是唐初《南史》《北史》的草创者、李延寿之父。康敬本从诸人游学,熏习文儒之风,故能从家族“胡风”中脱颖而出。

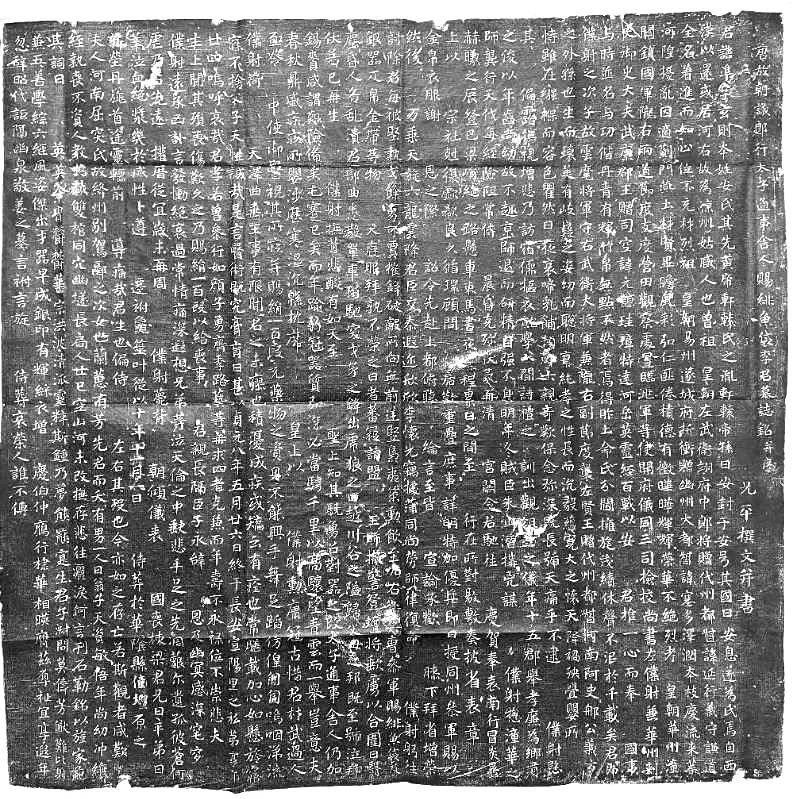

贞元十年(794)《李准墓志》(安元光子)也说:“乃访宿儒,枢衣就学。入闻诗礼之训,出观俎豆之仪。年十五,郡举孝廉,为乡贡之俊,以年齿尚幼,故不趣京师,退而研精,自强不息。”④李准墓志近年新出,参见王庆卫《安史乱后一个粟特武将家族的发展史:从新出李元谅子李准墓志谈起》,“首届古代知识与文明的产生与传播”学术研讨会,2020年11月14日,北京。(见图一)安元光家族先世皆以武功出身,建中年间安元光以平朱泚乱居大功,后赐姓李氏,改名元谅。其子李准、李平仕宦已经由武入文,快速实现了身份转型,李准的墓志就是其兄李平撰文。咸通七年(866)《安士和墓志》:“公讳士和,上党潞城人也。祖已上衔讳,阙而不录。考讳良素,儒林鸿业,学富九经。寔德长材,闻一知十。不趍名利,靡谒王侯。公禄不窥,安闲乐道,时人号三教通玄先生。”⑤赵力光主编:《西安碑林博物馆新藏墓志汇编》,北京:线装书局,2007年,第832-833页。安士和为武将出身,但他的父亲安良素应该有较高的学术修为,而且名声卓著,这也是该族裔文学道路的特殊过程。

经过长期的汉文化熏陶,不少粟特人也由武入文,跻身清望文官行列。在墓志记载了不少粟特人,出任典型文官,可以从侧面了解他们的文学演进过程。如《康赞羑墓志》:

及于丱岁,以父荫斋郎出身授弘文馆校书。妙年端谨,声振簪缨,孔融之辨自然,甘氏之材迥秀。擢恩授秘书兼赐银璋。而且性蕴孤高,心思俊杰。念孔门之礼异,终愧前修;

叹戎列之家风,实多故事。⑥吴钢主编:《全唐文补遗》第五辑,西安:三秦出版社,1998年,第60-61页。

康赞羑家族当是以武官出身者,到了他这代进入文官阶层,先入弘文馆、再入秘书省。可见在这条路上他是游刃有余的。但“戎列家风”似乎跟“孔门之礼”总隔那么一层,之后他还是往武官“故事”一途发展,“乃脱赬绶,除银青光禄大夫、检校右散骑常侍、左监门卫大将军同正、兼御史大夫,仍委永平军补充极职,兼衙内马步军都指挥使”。武功是内迁粟特人的家风故事,而文儒则是他们融入汉文化更高层次的要求,可见徘徊文、武双重身份之间,内迁粟特人所进行的艰难抉择。康赞羑于后唐明宗天成元年(926)卒,据此我们可以推向粟特人内迁汉化的艰难历程

出土墓志中也保留了一些粟特人与汉族文人的交往。如天宝十载(751)《安思温墓志》,为乡贡进士李暹撰,墓志中说:“君德高业广,风猷众钦。孝友仁慈,淑善温克。博学聪慧,遇物多能。儒释二门,特加精意。篆隶得回鸾之妙;

庄周自天性之奇。”①吴钢主编:《全唐文补遗》(千唐志斋新藏专辑),西安:三秦出版社,2006年,第221页,安思温有一些才学,其子安令璋请到进士李暹撰志,也说明他们或许有交往。唐代粟特人墓志中,为乡贡进士、文人撰写的还不少。

有了各种文学积累和熏习,粟特族裔的文学创作也就水到渠成,出土墓志中有多方为粟特族裔文人创作,笔者目前所见已有20余篇。这些撰志的粟特人多数有登科的经历,或者身为典型的文官。这些作品也能看出他们的文学造诣,如前引李平撰写的《李准墓志》(见图一):

图一《李准墓志》(仰澍斋藏)

明年冬,贼臣朱泚潜搆凶谋,仆射总潼华之师,龚行天伐。每经险阻,常侍晨昏,克殄妖氛,再清宫阙,令君驰往庆贺,奉表南行,冒炎暑赫曦之辰,登巴梁峭绝之路,悬车束马,昼夜兼程,累日之间,至行在所。对敭敷奏,披省表章,上以宗社剋复,嘘唏良久,循环顾问,嘉叹重叠,庶事详明,特加优奖,即日授同州参军,赐以金帛衣服。……日者蕃寇请盟,王师撤警,登坛将歃,虏以合围,日翳尘昏,人各乱溃。君部曲悉散,单车独驰,突戈矛之锋,出虎狼之口。越川谷之隘,归父母之邦。既至,号泣拜伏,若已再生。

这里面叙述了李准参与的两次重要经历——讨平朱泚叛乱、平凉之盟突围,都十分精彩。尤其是后者,描述可补史书之阙。贞元三年(787)闰五月,吐蕃尚结赞与浑瑊于平凉结盟,发生了震惊唐廷的劫盟事件。对照《通鉴》之文,李平的叙述不仅可以补证史实,而且文字也更有形象也更有温度。比如其中提到“撤警”问题,当浑瑊从长安出发之时,李晟曾告诫他结盟之时要严加戒备,但张延赏上言曰:“我有疑彼之形,则彼亦疑我矣,盟何由成!”“上乃召瑊,切戒以推诚待虏,勿自为猜二以阻虏情。”①《资治通鉴》卷232,北京:中华书局,1956年,第7486页。此说为“撤警”,由此埋下大患。劫盟发生后,唐军毫无防备,队伍溃散,各自为战,死里逃生。这种境况非亲历不能言。李平因为是李准的弟弟,所以他能对各种情况能有耳闻,所以才能写得这样精彩。

内迁粟特人的文学的在唐代民族文学中具有典范性。众所周知,粟特人以鲜明的民族特质活跃于中古社会,他们既是丝绸之路上最著名的流动群体,也是中原地区最特殊的内迁族裔。他们特殊的形貌特征、语言文字、聚落方式、族内婚姻、祆教信仰、武力之风,成为他们重要的标记。学界对于粟特人在中古文艺(尤其是音乐、绘画)的影响已有深入分析,但对于唐代文学的影响如何却尚未有着意。

考察中国古代汉族以外各民族作家的文学问题面临诸多挑战。具体而言,民族大融合背景之下,各民族文学如何依存;

内迁已久、汉化已深、以汉语写作的各民族作家,民族属性如何界定,身份认同如何确立;

她们的作品民族特性与汉文学的关系如何阐释。当前,学术界对于这些问题从理论上和实践上都已取得了不同程度的突破,形成了“中华文学”“中华多民族文学史观”等重大理论成果,以及“丝路文学”“唐诗之路”等新兴研究领域。唐代内迁粟特人的文学,是“丝路文学”的典范,也是“中华文学”的重要板块,为我们观察中国古代多民族文学问题提供了绝佳的案例。具体而言,自南北朝以来沿着陆上、海上丝绸之路不断内迁的粟特人,在汉化的过程中,逐渐接触到汉文学,逐渐走上了文学之路。一方面,她们通过学习典范汉文学传统,积极融合到汉文化共同体中,筑牢了中华民族共同体意识;

另一方面,她们在擅长的宗教、音乐等文艺领域发出了耀眼的光芒,对汉人的文学风貌、文学体裁和文学主题产生了积极的影响,丰富了“中华文学”的谱系和色彩。